汪建新

2025年06月07日09:32

2025年5月28日開始的連續幾天時間裡,心情頗不平靜。自從李鳳臣師兄那裡獲悉王興華老師溘然長逝的那一刻起,心間腦海總是縈繞著“南開”、“美學”、“王興華”幾個詞。“南開”是我的母校,“美學”是我的碩士專業,“王興華”是我的恩師。連日來,平素不怎麼聯系的美學同門兄弟姊妹們在新組建的微信群裡,異常地活躍。大家的共同話題就是悼念王興華老師,追思王興華老師。一張張泛黃的照片,不斷喚醒近乎塵封的點點滴滴記憶﹔一句句深情的話語,瞬間激活已然隔世的殷殷切切教誨。難言的悲情積蓄著,不盡的哀思涌動著。一切是那麼遙遠,模模糊糊﹔一切又是那麼真切,實實在在。

思緒把我拉回到20世紀80年代。我和王興華老師的師生緣分要從一封書信說起。我是江西師范大學外語系82級的一名本科生,當時也並不知道國內出現了所謂的“美學熱”。1984年春節期間,偶然看到上海《文匯報》刊登了一個整版的“上海青年美的知識百題征答”,出於好奇,我花了不少時間去解答這套題目。因為知識欠缺,很多題目無從回答。有的題目,用了很笨的方法求解。比如,馬克思在什麼著作中提出了“勞動創造了美”。我在婺源縣圖書館借來《馬恩列斯選集》,一頁一頁地翻,居然在《1844年經濟學哲學手稿》中找到了這句話。100道題,我沒有全部答出,但還是把題本寄給了報社,結果可想而知,但這次答題行動卻激發了我對美學的濃厚興趣。

寒假結束返校后,我開始到學校圖書館找來美學書籍自學。因為哲學味道太濃,看得如同雲中霧裡,於是只能先找來《大眾美學》《美學ABC》《什麼是美》之類的通俗讀本。漸漸地,我喜歡上了美學這一學科。尤其是1984年暑假我到北京旅游期間,去參觀了北大、清華、人大、北師大等等學校,親身感受到了重點大學和普通高校的顯著區別,於是報考重點大學研究生的想法日益強烈,而方向就選定在美學。

最初,我只是一味地埋頭應考,沒有確定報考哪所大學。當時招收美學專業的有北大、人大、復旦、武大等,有的是哲學系招生,有的是中文系招生。我到江西省教育廳高招辦,去查閱各個大學1986年的招生簡章,第一次發現南開大學哲學系也招收美學專業研究生,導師就是王興華老師,有3個名額。最令我怦然心動的是除了英語必考,3門專業考試科目是:“美學原理”、“中國美學史”和“西方美學史”。沒有讓我誠惶誠恐的“綜合考試”,這不啻是一個巨大的福音。我畢竟是完全自學,要和哲學系的學生比拼歷時幾年的綜合知識肯定沒有勝算。好在哲學系的學生也只是上了一門“美學原理”的選修課,我用英語專業的強項完全可以沖抵,而“中國美學史”“西方美學史”大家都是零基礎,起點差不多,就看誰學得更刻苦更扎實了。於是,我義無反顧地選擇了報考南開大學的美學專業。

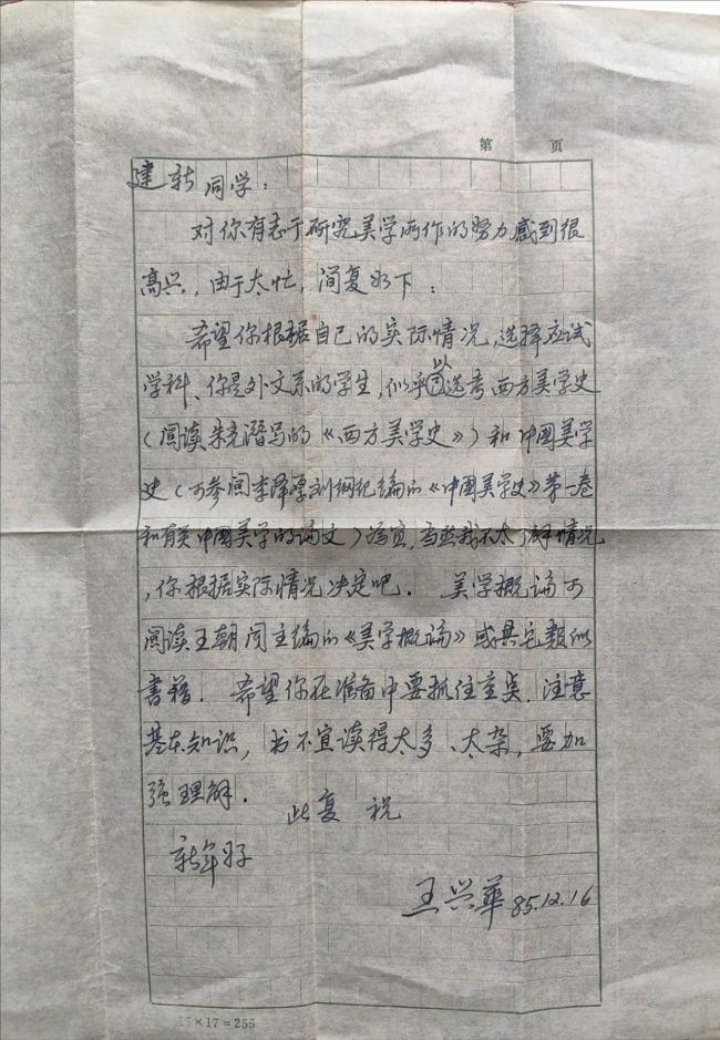

確定報考志願之后,其實我心裡還是打鼓,畢竟完全靠自學。仗著年輕,初生牛犢不怕虎,我抱著試試看的心理,寫了一封信,信封上寫著:“南開大學哲學系王興華老師收。”信中不外乎是自我介紹,對美學的熱愛,還有學習應考之類。很快,我就收到了王興華老師的回信。特別令我震撼的是,他的信紙用的是南開大學的方格信箋稿紙,每個字都一筆一劃、方方正正,寫在格子裡,有不少字寫的還是繁體字。他在信中對我給予了熱情的鼓勵和悉心的指導。我反反復復捧讀這封信,王老師的鼓勵讓我信心倍增,他的指點令我茅塞頓開,尤其是字裡行間透出來的耐心、細心、關心、愛心,更讓我感受到了一個名校教授的姿態和一個嚴謹學者的風范躍然紙上。

此后,我的自學更有針對性了,開始有意識地關注並搜集南開的動態,尤其是王興華老師的學術成果。有一篇論文印象很深刻,在南開大學學報上發表的,我是在人大復印資料《美學》分冊上看到的,題目記不清了,文章討論王夫之的詩歌美學思想。王夫之不僅是一位哲學大師,也是一位美學大師,他建立了一個以詩歌的審美意象為中心的美學體系。王老師的論文對王夫之的情景說進行了系統的梳理和闡釋,諸如,“詩言志”但“志”不等於“詩”﹔“景者情之景,情者景之情也”。王老師的闡述條分縷析,系統深刻,娓娓道來。王夫之的著述頗豐,思想龐雜,原本零零散散,能夠一文講清講透,王老師學術底蘊的扎實與深厚,由此可見一斑。

我參加了1986年的研究生招生考試,分數排名並不靠前,只能作為江西省委黨校委托培養的研究生就讀,但能夠從一個普通學校的外語系考入南開大學哲學系,也算是功夫不負有心人,而王興華老師就是幫我走進南開和美學的引路人。1986年9月,我終於進到了心馳神往的南開大學,住進新落成的研究生宿舍樓18棟308室,也很快見到了仰慕已久的王興華老師。那一年,王老師55歲,是一個不算很老卻已資深的教授。王老師個頭不高,也不怎麼壯實,但步態沉穩,不緊不慢,表情平和,慈眉善目,嗓音不大,語氣堅定,言語中充滿睿智,舉止間洋溢儒雅,談笑間透著慈祥。

王老師的開門弟子是韓鵬杰、張博穎﹔第二屆是李鳳臣、史紅。我是他的第三屆學生,這一屆有顧弘鑌、朱愛軍、高銳涵、李廣良、周成名、武菲、楊嵐和我八個同學,算是招的比較多的一屆。我們入學的時候,哲學系的童坦老師已獲得美學研究生導師資格,方向是美學原理。於是,我們八個人分成了兩個方向。考慮到畢業后回黨校任教時美學原理的適應性可能強一點,我選擇了主攻美學原理,和顧弘鑌、朱愛軍一道成為童坦老師的學生,另外五個人則選了中國美學史方向。其實,這種專業方向的劃分,從一開始就只是一個相對概念,很多專業課程是一致的,上課、自習、討論等等都在一塊,王興華老師還是中國美學史這門必修課的主講老師。和其他專業的同學相比,我們有了額外一種幸運,等於實行了雙導師制,既是王興華老師的弟子,也是童坦老師的門徒。

八十年代那會兒,大學的校風、學風都很好,老師教得用心,我們學得認真。我們的課堂有時是在南開大學主樓的教室裡,有時是在小平房的辦公室裡。王老師講授的中國美學史課程,從先秦講到明清,從典籍講到散論,從思辨講到詩文,跨度很大,洋洋洒洒。老子的“道”“氣”“象”﹔孔子的“美”“善”“文”“質”﹔庄子的“無己”“無功”“無名”,等等。年代久遠了,很多內容已經沉澱在當年的課堂筆記之中,漸漸地淡忘了。但是,王興華老師講課的從容不迫,治學的一絲不苟,對問題的窮本溯源,解析的有理有據,至今依然刻骨銘心。我也多次去過王興華老師的家裡拜訪,家中的陳設非常簡朴,但滿屋子飄散著書香墨韻。尤其是他常年侍奉年邁的岳母,用言行詮釋著“盡美矣,又盡善矣”的中國美學精髓,令人感佩。

課堂上的王興華老師不苟言笑,有板有眼。但生活中的王老師卻隨和自然、平易近人。他時常騎著一輛自行車,往返於南開的西南村和教學樓之間,車把上挂著一個手提包,裡面裝的應該就是教學講義了。有那麼幾次,我們在宿舍裡聚餐,用行李箱搭個台子,鋪上塑料布就是飯桌。把學生食堂的菜盡數打來,從小賣部再買些火腿腸、罐頭、花生米之類,雖不怎麼豐盛,卻也擺了個滿滿當當。餐具各式各樣,酒杯大小不一,喝的是天津老窖,還有天津啤酒。王老師也會興致勃勃地應邀參加,師生同樂。推杯換盞,整個宿舍瞬間充滿了歡聲笑語,這個時候我們顧不上老子“五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽”那些滔滔宏論,也拋開了孔子“文質彬彬,然后君子”那些清規戒律。記得有一次,我們師生一伙人去游玩天津的水上公園。寒風瑟瑟,雪花紛飛,公園裡白茫茫一片,湖面上結著可以站人的堅冰,我們一個個穿著大衣,包裹的嚴嚴實實,師生同游,真有一種“凝神遐想,妙悟自然,物我兩忘,離形去智”的酣暢淋漓。

1989年6月,我從南開大學哲學系美學碩士研究生畢業,一晃就是36年,如今我自己也已退休了。崗位多次變動,專業方向也幾番變換。在江西省委黨校的講台上,我教過《哲學原理》、《鄧小平理論》、《黨的宣傳學》《市場營銷學》等。2003年至2009年,我還在南開大學國際商學院攻讀過企業戰略管理的博士研究生學位。如果不是刻意提醒,我幾乎已經淡忘自己曾經是美學專業出身了。2004年9月,我到中國井岡山干部學院工作。2005年8月之后,很偶然的契機,我轉向了毛澤東詩詞的教學與研究,這一轉又是20年。我從黨史、從政治、從文化等等角度去解讀毛澤東詩詞,但自覺不自覺地總會應用到中國古典美學的尺度和方法。尤其是當我撰寫出《毛澤東詩詞中的興觀群怨》《毛澤東詩詞與審美文化》《毛澤東詩詞中的蒼涼沉郁》《毛澤東詩詞中的文化自信及其啟示》等一系列文章的時候,我真切地感受到王興華老師傳授的美學知識和審美理念,從來沒有遠離我的生活,已然內化為我的一種文化修養和思維方式。尤其是他那一絲不苟的治學態度,始終是激勵我不斷前行的無窮動力。

這些天,我一直沉浸於深深的回憶之中。我找出了王興華老師的幾篇論文:《魏晉南北朝散文寫作的嬗變》《相對主義是庄子哲學思想的核心》《中國美學“意境論”新探》《意境與審美空間的營造——中國美學“意境論”論新之二》等等。品讀這些遺作,恍如王興華老師又在給我們傳道授業。《禮記·經解》有雲:“溫柔敦厚,《詩》教也。”王興華老師長期鑽研中國哲學思想,又從中國哲學思想中梳理出中國美學思辨,沒有敦厚扎實的中國傳統文化底蘊和扎實的學術研究積澱,斷然無法進入這樣的領域,更別說有所建樹了。而“溫柔敦厚”也是王興華老師的為人處世的真實寫照,他是典型的中國知識分子,性格質朴,不溫不火,本真自然﹔為人厚道,寬以待人,諄諄教誨﹔潛心治學,文以載道,不慕虛名。

寫下以上這些文字,總感覺筆不應心、辭難達意,無法表達出對王興華老師的深切懷念。

王興華老師千古!

(來源:南開大學哲學院微信公眾號,作者系中國井岡山干部學院原副院長、教授、一級巡視員﹔中國毛澤東詩詞研究會副會長)

| 相關專題 |

| · 汪建新專欄 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”