2025年07月11日09:09 來源:人民網-理論頻道 222

222

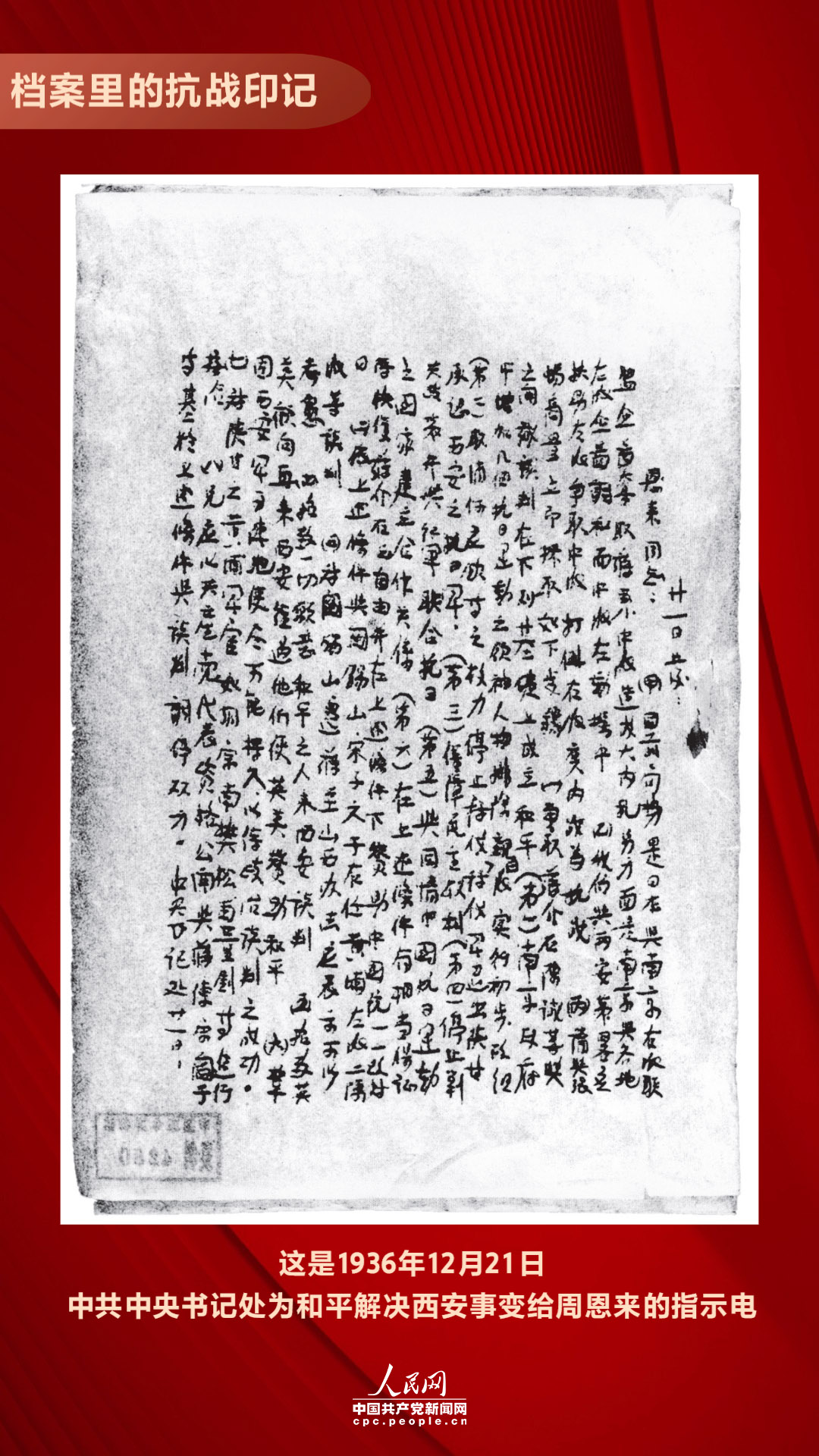

1936年12月21日,周恩來收到了一封來自中共中央的指示電。在這封指示電中,出現頻率最高的詞語是“抗日”,其次便是“和平”。比如:“在下列基礎上成立和平”“南京政府中增加幾個抗日運動之領袖人物”“承認西安之抗日軍”“與紅軍聯合抗日”“與同情中國抗日運動之國家建立合作關系”“招致一切願意和平之人來西安談判”“使英美贊助和平”……這一指示電體現了中共中央和平解決當時一項重要事件的態度,這一態度在一定程度上決定了中華民族此后的歷史走向。

這一重要事件就是西安事變。

1935年華北事變后日本侵略者步步進逼,打破了國民黨當局依靠外交途徑解決中日問題的幻想,蔣介石和國民黨中央對抗日的態度開始有所調整。從1935年底開始,南京政府試探要求蘇聯援助,並設法打通同中國共產黨的關系,打算利用抗日的旗幟,以極苛刻的條件同共產黨談判,以達到“溶共”的目的。

這以后,國共雙方通過多種渠道,進行秘密接觸。中國共產黨開始作出政策上的重大變動,決定放棄反蔣口號,倡導國共兩黨重新合作。1936年9月1日,中共中央發出《關於逼蔣抗日問題的指示》,明確指出“我們的總方針,應是逼蔣抗日”。與此同時,經過共產黨的努力,東北軍張學良、第十七路軍楊虎城決心聯共抗日。

但是,蔣介石的本心還是要反共。他的“溶共”策略,其實是要共產黨向國民黨“投誠”,接受改編,特別是必須解除武裝,才能“以政治方法來解決”。這自然是辦不到的。因此,他仍然企圖用武力來解決,繼續下令向陝北紅軍進攻。張學良和楊虎城多次向蔣介石提出“停止內戰、聯共抗日”的建議,遭到嚴厲訓斥。

1936年10月下旬,蔣介石調集嫡系軍隊,准備從河南開入陝甘參加“會剿”紅軍,並命令張學良、楊虎城率領全部軍隊開赴陝北前線。12月4日,蔣介石親自到西安,逼迫張學良、楊虎城執行命令。7日下午,張學良到蔣介石所住的臨潼華清池,再次向他痛陳利害,要求停止內戰、一致抗日。蔣介石再次拒絕,並加緊鎮壓西安學生的抗日救國游行。在這種形勢下,張學良、楊虎城感到除發動“兵諫”外,已別無他路。

12月12日凌晨,按照張學良、楊虎城商定的計劃,東北軍一部包圍華清池,扣留了蔣介石﹔第十七路軍同時行動,控制西安全城,囚禁了陳誠、衛立煌、蔣鼎文、朱紹良等國民黨軍政要員。張學良、楊虎城等18位高級將領署名發表對時局的通電,說明發動“兵諫”的原因,並提出八項主張:“(一)改組南京政府,容納各黨各派共同負責救國。(二)停止一切內戰。(三)立即釋放上海被捕之愛國領袖。(四)釋放全國一切政治犯。(五)開放民眾愛國運動。(六)保障人民集會結社一切政治自由。(七)確實遵行總理遺囑。(八)立即召開救國會議。”這就是震驚中外的西安事變。

西安事變發生后,立即引起國內外和國民黨內部各種政治勢力的強烈反響。廣大的革命群眾紛紛要求嚴懲蔣介石。南京政府親日派的何應欽主張“討伐”張學良、楊虎城,准備向西安進攻﹔親英美派的宋美齡、孔祥熙、宋子文等,主張和平解決。日本政府想乘機挑起中國大規模內戰﹔英美政府則從自身利益出發,主張緩和空氣。

西安事變對中國共產黨來說也是突如其來的。事變爆發后,張學良立即致電中共中央,希望聽取中共的意見。中共中央經過反復研究和慎重考慮,從中華民族的根本利益出發,確定了和平解決西安事變的基本方針。12月15日,毛澤東、朱德、周恩來等聯名致電國民政府,表示支持張學良、楊虎城宣布的八項政治主張,堅決反對親日派的趁機“討伐”、發動內戰。 19日,中共中央發出《關於西安事變及我們的任務的指示》,提出:“反對新的內戰,主張南京與西安間在團結抗日的基礎上,和平解決。”

與此同時,中共中央派遣周恩來等到達西安。17日、18日,周恩來同張學良、楊虎城分別會商,張學良、楊虎城完全接受中國共產黨提出的解決方針和軍事部署。23日、24日,周恩來與張學良、楊虎城一起,與蔣介石的代表宋子文、宋美齡進行了談判,迫使蔣介石作出了“停止剿共,聯紅抗日”等六項承諾。

25日,蔣介石被釋放,並由張學良陪同回南京。26日,蔣介石抵達南京后,立即把張學良扣留下來,並調集部隊進逼西安。消息傳出后,西安出現動蕩不安的局勢。在這種困難的情況下,周恩來堅定而細致地進行工作,基本上保住了西安事變和平解決的成果。

西安事變和平解決后,內戰在事實上大體停止下來,國內和平初步實現。在抗日的前提下,國共兩黨實行第二次合作成為不可抗拒的大勢。

西安事變后,根據國共雙方達成的協議,由紅軍接管了原來東北軍駐扎的延安。1937年1月,中共中央機關從保安遷駐延安。從此時起,延安成為中共中央機關所在地,也開始成為領導全民族抗戰的中心。

為促進國共兩黨合作的實現,1937年2月10日,中國共產黨發表了《中共中央給中國國民黨三中全會電》,電文提出了著名的五項要求和四項保証。五項要求是:“(一)停止一切內戰,集中國力,一致對外﹔(二)言論、集會、結社之自由,釋放一切政治犯﹔(三)召集各黨各派各界各軍的代表會議,集中全國人才,共同救國﹔(四)迅速完成對日抗戰之一切准備工作﹔(五)改善人民的生活。”電文明確表示,如果國民黨三中全會將這五項要求定為國策,中國共產黨為了達到全國一致抗日的目的,願意作出如下四項保証:“(一)在全國范圍內停止推翻國民政府之武裝暴動方針﹔(二)蘇維埃政府改名為中華民國特區政府,紅軍改名為國民革命軍,直接受南京中央政府與軍事委員會之指導﹔(三)在特區政府區域內實施普選的徹底的民主制度﹔(四)停止沒收地主土地之政策,堅決執行抗日民族統一戰線之共同綱領。”

《中共中央給中國國民黨三中全會電》發出后,得到全國民眾的熱烈支持,並且推動了國民黨內部抗日派反對親日派的斗爭。在2月15日召開的國民黨五屆三中全會上,宋慶齡、何香凝、馮玉祥等十多人提出了恢復孫中山聯俄、聯共、扶助農工三大政策的提案。這次會議通過的決議,雖然仍使用反共的語言,但所提的談判條件同中國共產黨所提的條件實際上是相近的。這表明以蔣介石為首的國民黨當局正在接受中國共產黨倡導的國共兩黨合作抗日的政策。

為了使國民黨的政策進一步轉變,從2月起,周恩來等先后在西安、杭州、廬山三地同國民黨代表進行談判。談判的焦點集中在紅軍改編后的編制、人數、設不設總指揮部,蘇區地位、行政長官人選,兩黨合作的形式及綱領,共產黨公開活動的時間等問題上。由於蔣介石還缺乏足夠的誠意,談判中對許多重大問題一時還沒有取得結果。

西安事變和平解決后,為了幫助全黨認清當前的形勢,迎接全民族抗日的新形勢,中共中央於1937年5月至6月先后在延安召開中國共產黨全國代表會議(當時稱蘇區黨代表會議)和中國共產黨白區工作會議。這兩次會議,為迎接全國抗日戰爭的到來,在政治上、思想上和組織上作了重要准備。會后,黨積極開展了以爭取民主為中心的鞏固和平、促進團結、實現抗戰的各項工作。

1937年7月7日夜,日本侵略軍在北平西南的盧溝橋附近,以軍事演習為名,突然向當地中國駐軍發動進攻,並炮轟宛平縣城。中國駐軍第二十九軍一部奮起抵抗。這就是盧溝橋事變,又稱“七七事變”。全國抗戰由此展開。

盧溝橋事變發生的第二天,中共中央發出《中國共產黨為日軍進攻盧溝橋通電》,號召“全中國同胞,政府,與軍隊,團結起來,筑成民族統一戰線的堅固長城,抵抗日寇的侵掠!”“國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻!”同日,毛澤東、朱德、彭德懷等致電蔣介石,表示紅軍將士願意“為國效命,與敵周旋,以達保土衛國之目的”,要求“實行全國總動員,保衛平津,保衛華北,收復失地”。同時,紅軍將領致電宋哲元,表示“誓做貴軍后盾”。7月14日,葉劍英收到毛澤東、朱德電,讓他通過西安行營轉告蔣介石,“願在蔣指揮下努力抗戰,紅軍主力准備隨時出動抗日”。

同日,中共中央軍委命令紅軍作好開赴前線的准備。15日,中共代表周恩來等將《中共中央為公布國共合作宣言》交給蔣介石。《宣言》提出迅速發動全民族抗戰、實行民主政治、改善人民生活等三項基本要求,重申中共為實現國共合作的四項保証。17日,周恩來、秦邦憲、林伯渠同蔣介石、邵力子、張沖在廬山繼續談判。中共代表提出以《宣言》為國共兩黨合作的政治基礎,約定由國民黨中央通訊社發表。

7月底,北平、天津相繼失守。8月初,日軍以30萬兵力沿平綏、平漢、津浦三條鐵路向華北腹地大舉進攻。8月13日,日軍為了求得“速戰速決”,又把戰火燒到上海,這就是八一三事變。

在全國抗日救亡運動不斷高漲和共產黨倡議國共合作的推動下,國民政府在一定程度上改變了對日本的態度。7月17日,蔣介石在廬山發表談話,提出解決事變的最低限度條件,表示了抗戰決心。但這時他仍希望把盧溝橋事變作為“地方事件”,通過外交途徑求得和平解決。直到八一三事變爆發后,蔣介石才明白:日本的侵略目的是並吞整個中國,中日之間的全面戰爭再難避免。這時,他不得不改弦更張,決心接受中國共產黨和愛國人士的建議,實現團結抗日。

蔣介石急欲調動紅軍開赴抗日前線,所以在紅軍改編問題上有所鬆動,也同意在國民黨統治區若干城市設立八路軍辦事處和出版《新華日報》。8月22日,國民政府軍事委員會發布紅軍改編命令。25日,中共中央軍委發布命令,宣布紅軍改名為國民革命軍第八路軍(簡稱八路軍),朱德任總指揮,彭德懷任副總指揮,葉劍英任參謀長,左權任副參謀長,任弼時任政治部主任,鄧小平任政治部副主任。

在共產黨方面的一再催促下,9月22日,國民黨中央通訊社公布了《中共中央為公布國共合作宣言》。第二天,蔣介石發表談話,在事實上承認中國共產黨的合法地位。《宣言》和蔣介石談話的發表,宣告國共兩黨重新合作和抗日民族統一戰線的形成。

國共合作受到全國各族人民、各民主黨派和愛國民主人士的熱烈歡迎。國民黨左派領袖宋慶齡發表聲明指出:“共產黨是一個代表工農勞動階級利益的政黨。孫中山知道沒有這些勞動階級的熱烈支持與合作,就不可能順利地實現完成國民革命的使命。……國難當頭,應該盡棄前嫌。必須舉國上下團結一致,抵抗日本,爭取最后勝利。”救國會領袖沈鈞儒、鄒韜奮,中華民族解放行動委員會領導人等,都積極擁護以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線政策。國民黨內李濟深等領導的中華民族革命同盟,也從一度反蔣抗日轉到擁蔣抗日的立場。國家社會黨、中國青年黨、中華職業教育社、鄉村建設派等一致表示擁護政府抗戰,擁護國共兩黨合作抗日。

在中國共產黨的積極努力和推動下,以國共兩黨合作為中心,中國各族人民、各民主黨派、各愛國軍隊、各階層愛國人士以及海外華僑的抗日民族統一戰線終於發展起來。在這一旗幟下,全國人民團結一致,開始了中國近代以來規模空前的民族革命戰爭。

(資料來源:《印記——檔案中的百年黨史》,曾珺編著,中國人民大學出版社)

微信“掃一掃”添加“學習大國”