2025年07月11日09:09 來源:人民網-理論頻道 222

222

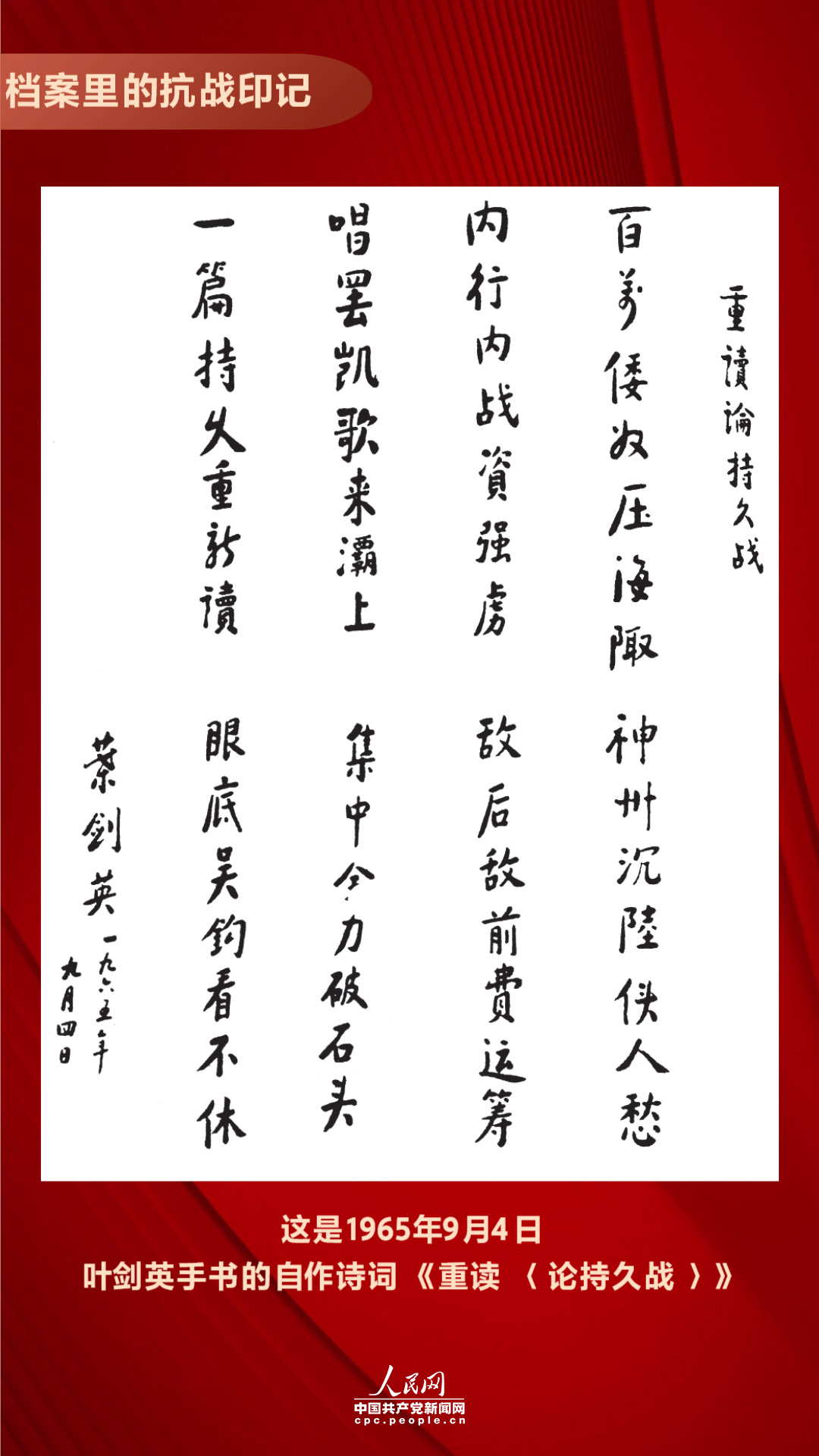

1965年9月4日,為紀念抗日戰爭勝利20周年,葉劍英元帥在遼寧大連棒棰島寫下《重讀〈論持久戰〉》:

百萬倭奴壓海陬,神州沉陸使人愁。

內行內戰資強虜,敵后敵前費運籌。

唱罷凱歌來灞上,集中全力破石頭。

一篇持久重新讀,眼底吳鉤看不休。

在詩中,葉劍英深情回顧了抗戰時期的艱辛歲月。“一篇持久重新讀,眼底吳鉤看不休”,是來自重讀毛澤東著作《論持久戰》的慨嘆。

七七事變后,中華民族逐漸結成了最廣泛的愛國統一戰線,同日本帝國主義進行了殊死搏斗,先后取得了平型關、台兒庄等戰斗的勝利,極大地鼓舞了中國人民的斗志,“速勝論”的觀點在一定程度上流傳開來。與此同時,由於國民黨的片面抗戰路線以及積貧積弱的國力無力在短時間內與強大的日本法西斯對抗,在全民族抗戰進行數月后,北平、華北、上海、南京如東三省一樣相繼落入敵手,也使一部分人產生悲觀情緒,“再戰必亡”的“亡國論”也佔有一定市場。

在延安指導敵后抗戰的毛澤東並沒有被當時波詭雲譎的形勢所迷惑。他深刻地認識到:隻有對抗戰以來的經驗作出正確總結,對持久戰進行深刻分析和研究,才能在思想上解決“速勝論”“亡國論”等錯誤觀點。

為此,毛澤東在條件簡陋的窯洞中,經過八天九夜的嘔心瀝血,寫下了一篇分析和指導抗日戰爭、長達5萬余字的重要軍事著作——《論持久戰》,並於1938年5月26日至6月3日在延安抗日戰爭研究會上進行了長達9天的講演。

在《論持久戰》中,毛澤東全面地分析了中日戰爭所處的時代和中日雙方的基本特點,完整、准確地闡述了中日戰爭的持久戰總方針,有力地駁斥了“亡國論”“速勝論”等錯誤觀點,明確指出:“中日戰爭不是任何別的戰爭,乃是半殖民地半封建的中國和帝國主義的日本之間在二十世紀三十年代進行的一個決死的戰爭。”而戰爭雙方的基本特點是:“日本的軍力、經濟力和政治組織力是強的,但其戰爭是退步的、野蠻的,人力、物力又不充足,國際形勢又處於不利。中國反是,軍力、經濟力和政治組織力是比較地弱的,然而正處於進步的時代,其戰爭是進步的和正義的,又有大國這個條件足以支持持久戰,世界的多數國家是會要援助中國的”,加之有中國共產黨及其領導的新型人民軍隊,“這些特點,規定了和規定著雙方一切政治上的政策和軍事上的戰略戰術,規定了和規定著戰爭的持久性和最后勝利屬於中國而不屬於日本”。而“亡國論者”隻看到敵強我弱這個特點,“速勝論者”則根本忘記敵強我弱這個特點。

毛澤東根據敵我雙方互相矛盾著的各種因素以及這些因素在戰爭中的發展變化,科學地預見了中國持久抗戰將經歷三個階段:

“第一個階段,是敵之戰略進攻、我之戰略防御的時期。第二個階段,是敵之戰略保守、我之准備反攻的時期。第三個階段,是我之戰略反攻、敵之戰略退卻的時期。”毛澤東著重指出,第二階段是整個戰爭的過渡階段,“將是最困難的時期,然而它是轉變的樞紐。中國將變為獨立國,還是淪為殖民地,不決定於第一階段大城市之是否喪失,而決定於第二階段全民族努力的程度。如能堅持抗戰,堅持統一戰線和堅持持久戰,中國將在此階段中獲得轉弱為強的力量”。

毛澤東還闡述了能動性在戰爭中的作用,戰爭與政治的關系,實行持久戰總方針所應採取的具體作戰方針、作戰原則和作戰形式等,並強調:“在第一和第二階段即敵之進攻和保守階段中,應該是戰略防御中的戰役和戰斗的進攻戰,戰略持久中的戰役和戰斗的速決戰,戰略內線中的戰役和戰斗的外線作戰。在第三階段中,應該是戰略的反攻戰。”為了實現持久戰的戰略總方針,毛澤東再次強調八路軍的戰略方針“基本的是游擊戰,但不放鬆有利條件下的運動戰”。他還運用馬克思主義歷史唯物主義觀點,提出“兵民是勝利之本”的重要思想。他說:“武器是戰爭的重要的因素,但不是決定的因素,決定的因素是人不是物。力量對比不但是軍力和經濟力的對比,而且是人力和人心的對比。”“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在於民眾之中。”“動員了全國的老百姓,就造成了陷敵於滅頂之災的汪洋大海”。“抗日戰爭是持久戰,最后勝利是中國的——這就是我們的結論。”毛澤東在這篇論著中,首次明確提出政治工作三原則:官兵一致、軍民一致、瓦解敵軍。

《論持久戰》一經發出,猶如黑暗中的一盞明燈,給彷徨無助的國人帶來了希望,成為全國抗日戰爭的基本指導思想。它不僅堅定了中國人民持久抗戰的勝利信心和決心,而且引起中外人士的強烈反響。

程思遠回憶說:“毛澤東《論持久戰》剛發表,周恩來就把它的基本精神向白崇禧作了介紹。白崇禧深為贊賞,認為這是克敵制勝的最高戰略方針。后來白崇禧又把它向蔣介石轉述,蔣也十分贊成。在蔣介石的支持下,白崇禧把《論持久戰》的精神歸納成兩句話:‘積小勝為大勝,以空間換時間。’並取得了周公的同意,由軍事委員會通令全國,作為抗日戰爭中的戰略指導思想。”

當時,周恩來還把《論持久戰》由武漢寄到香港,委托宋慶齡找人譯成英文,向海外發行。毛澤東很重視這件事,特為英文本寫了序言,指出:“中國的抗戰是世界性的抗戰。孤立戰爭的觀點,歷史已指明其不正確了。”“希望此書能在英語各國間喚起若干的同情,為了中國的利益,也為了世界的利益。”在海外,這部論著同樣得到高度評價。一位外國記者曾評論說:“不管他們對於共產黨的看法怎樣,以及他們所代表的是誰,大部分的中國人現在都承認毛澤東正確地分析了國內和國際的因素,並且無誤地描繪了未來的一般輪廓。”

(資料來源:《印記——檔案中的百年黨史》,曾珺編著,中國人民大學出版社)

微信“掃一掃”添加“學習大國”